貝輪づくり体験で貝の楽器作り開拓なるか

メンバーのサラから、縄文人が作っていた貝輪の製作体験のレポート。

直接、楽器作りと関係ないけど、体験した理由

貝を使った楽器作りを開(貝)拓したかったから。

縄文時代は人力で扱う道具しかなくて工作がシンプルそうで、

加工の参考になると思ったのが、参加の動機。

貝輪ってなに?

縄文時代の女性が身に着けたブレスレッドのようなもの。

体験イベントの日時・場所

場所は、「水子貝塚資料館」で、

イベント名は、「土曜おもしろミューズランド」

開催は、7月18日(土)であった。

コロナの影響でイベントが軒並み中止でがっかりな中、逃すまいと思った。

公共施設主催のため、体験料金は100円と非常に安い。

しかも、大人も参加可能なのは嬉しい。夏のイベントは、子供限定が多いからなおさらだ。

当日はあいにくの雨。雨天中止の告知だったから中止と思いきや、室内で開催されると判明。

中止でも、貝に興味があって貝塚見たかったから問題なしだった。

代金支払い後、体験に使う貝殻2枚を受け取り、所定の位置へ移動。

貝輪づくりに使う貝

ベンケイガイという二枚貝で縄文時代の遺跡で発掘される貝輪の原料である。(上の画像)

現在も、国内では北海道南部より南の地域に分布し、海外では朝鮮半島南部に生息している。

<出典資料>

貝輪の作り方

各自、工作用の道具が貸し出された。

石は、河原で拾ったもので、研磨に使う砥石は、荒川の河原で収集したそうだ。

まず、穴があくまで黒い点をめがけて石をぶつける。

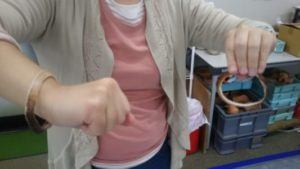

穴が開いた時点で、石の台に割る部分の端をあてがい、石で少しずつ砕いてゆく。

その後、水につけた砥石で内側のボコボコを取り除いて滑らかにしたら完成。

計2つの貝輪を製作した。

完成した貝輪を実際に身に着けて撮影。

他の二枚貝でも貝輪を作れるのか?

浜でウチムラサキという二枚貝をよく見つけるので、加工できるかスタッフに質問したが、

ベンケイガイは簡単に加工できるけど、ウチムラサキは固いので大変とのこと。

(ちなみに、アカガイも固い)

ベンケイガイを拾える地域が限定されるので、

ウチムラサキかアカガイに電動ドリルで穴をあけて加工するのが現実的だと思う。

貝輪作りをどう楽器に応用するか?

まず考えられるのは、ウィンドチャイムのような楽器だ。

貝輪を沢山作り、紐を通して風に揺れて鳴るようにできるのではないか。

タンバリンを制作するには、金具に穴をあける必要がある。

金具の代わりに貝に大きめの穴を開けたらタンバリンをつくれるのではと考え、

貝、タンバリンと検索したら、面白い動画を見つけた。

この動画ではカキの殻の中央に穴をあけて、針金に通して木の枝に括り付けて作っており、

横に振って鳴らす構造になっている。

参考になりそうだ。